|

|

|

|

|

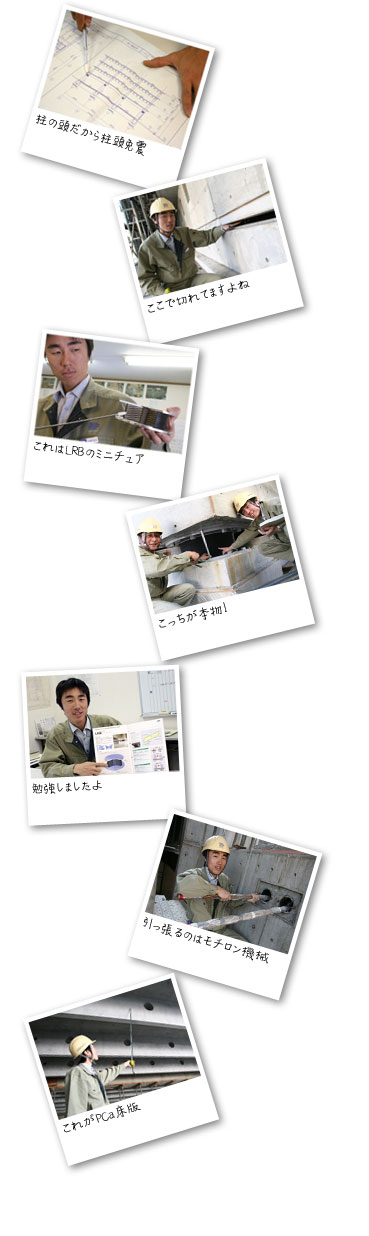

| 免震工事には、『地下免震』と『柱頭免震』の2つの方式があります。地下免震の場合は、免震装置を地下に設置しますが、これを建物の1階と2階の間に設置するのが柱頭免震です。大雨で地下が浸水した場合でも、影響を受けないというメリットがあります。ただ、工事としては地下免震の方がやりやすいでしょうね。免震装置を設置したあと、普通に建物を建てればいいんですから。それに対して柱頭免震は、1階部分の途中までできた段階で免震工事をしなければならないんです。 |

|

|

大きな特徴は、「1階と、2〜4階を、別モノとして扱わなくてはならない」という点ですね。免震装置は、CDのようなドーナツ状のゴムと鉛を何枚も重ねたものの中央に、鉛の芯が通った形状のもの。LBR(Lead

Rubber Bearing)といいます。これが水平方向に動くことで揺れを吸収するんですが、震度7で最大450mm動きます。「2階が45センチずれる」という状況を、想像してみてください。1階から2階へと続く階段の踊り場なんかは、「足もとの床がない」ということになりかねない。そこであらかじめ余裕を持って、500mmの重なりを持たせておくことが必要になります。水道管や電線なども、1階から2階へとつながっていますが、これも2階以上が450mm動いたとき、切れないようにしなければならない。

配管に関しては、伸縮できる蛇腹状のダクトがあるので、それを使います。今回の工事を依頼した電気工事屋さんに、たまたま免震の実績があったので、こういうノウハウを教えてもらえたのはありがたかったですね。 |

|

|

| まず、私自身が免震工事は初めてで、この仕事を担当すると決まったときは「免震工事って何? 免震装置ってどんなもの?」という状態。本で調べたり、ちょうど四日市南警察署で行われていた地下免震の工事を見に行ったりと勉強して、工事に臨みました。実際の工事で難しかったのは、免震装置据え付け用の、アンカーの設置。高い精度が要求されるので、気をつかいました。あとは免震とは直接関係ないんですが、天井の梁部分のPC緊張工事ですね。梁のコンクリートを流してから、中のワイヤーを引っ張って、張力を上げる。梁で強度が出るので、通常は7〜8mの柱と柱の間隔が、12m程度と長く取れる。柱が少なくてすむんです。厄介だったのは、設計段階では問題ないように計算されているはずでも、実際に施工してみると、梁の中の鉄筋とワイヤーがぶつかってしまう場合があること。その場合はワイヤーが優先なので、鉄筋を逃がしてやらなきゃいけない。これには手間がかかりました。学校で勉強して知っている人も多いと思いますが、今はあらかじめコンクリート素材の中に緊張ワイヤーを入れた「PCa床版」というものもあります。この物件でも使っていますが、メーカーに特注して作ってもらいました。 |

|

自分自身も、周囲の人もやったことのない仕事を任されるのは面白いですよ。『初めて』が凝縮している物件は、興味もわくし、得るものも大きい。大宗建設は免震工事のほかにも一般のビルや住宅、鉄骨や木造と、扱う物件が幅広いので、『初めて』が数多く経験できるんです。さらに、結果として知事賞のような大きな評価がいただけたことは、とても光栄なことだと思います。 自分自身も、周囲の人もやったことのない仕事を任されるのは面白いですよ。『初めて』が凝縮している物件は、興味もわくし、得るものも大きい。大宗建設は免震工事のほかにも一般のビルや住宅、鉄骨や木造と、扱う物件が幅広いので、『初めて』が数多く経験できるんです。さらに、結果として知事賞のような大きな評価がいただけたことは、とても光栄なことだと思います。 |

|

|

|

|

|

|